Los dirigentes de Podemos practican un modo de argumentar que elude el debate sobre lo esencial, esto es, si las medidas de tipo socialista (nacionalizaciones, impuestos confiscatorios a los ricos, gasto público, etc.) funcionan mejor que las de tipo liberal (privatizaciones, reducción de impuestos, austeridad presupuestaria). Y algo no menos importante: si pueden aplicarse sin conculcar los derechos humanos básicos, como el de propiedad y otros. La primera razón por la que, en general, eluden el debate académico sobre sus propuestas (ellos, que tanto gustan de recordar que son profesores) es evidente: no les hace ninguna falta, porque intuitivamente una gran mayoría de españoles sigue creyendo que "el liberalismo es pecado", aunque seguramente por motivos distintos a los de Juan Manuel de Prada. (Incidentalmente, esto explica también por qué, aparte motivos de medro personal, tantos falangistas se reconvirtieron en progresistas sin despeinarse.) La segunda razón es que tampoco les conviene, porque debatir sobre el socialismo supondría aceptar, implícitamente, que no es un dogma de fe, que existen argumentos a favor y en contra.

En lugar de tratar de argumentar sus propuestas, Podemos utiliza básicamente las siguientes tácticas retóricas:

1) La descalificación. Cualquiera que discrepe de Podemos será tachado de "casta", a veces también de "neoliberal" (que en los ambientes es un insulto terrible). Juan Carlos Monedero es además un virtuoso en el recurso de achacar a su adversario errores elementales, a fin de sembrar dudas sobre su solvencia intelectual; en contraste, no hay que decirlo, con su currículo supuestamente apabullante.

2) Cambiar de tema. En esto, tanto Iglesias como Monedero son consumados maestros. Ante cualquier argumento en contra, ellos vuelven siempre a lo suyo, a la denuncia de la corrupción y de la situación de las personas que atraviesan mayores dificultades. Con ello, además de conseguir esquivar cualquier crítica a sus propuestas, consiguen más minutos de televisión hablando de lo que les beneficia (que es enardecer a la gente aún más de lo que está) y además de algún modo tratan de monopolizar esa denuncia, sugiriendo que a sus interlocutores no les preocupan tanto los desahucios ni la pobreza como a ellos.

3) Ridiculizar las acusaciones que les relacionan con el chavismo. Aunque esto puede considerarse como una variante del punto 1, es de suma importancia. Pues lo que resulta crucial, tratándose de Podemos, es que sus dirigentes son una élite de tipo leninista, entrenada en Venezuela en las técnicas para la toma revolucionaria del poder, aprovechando las facilidades que les ofrece la democracia. Y este es su punto electoralmente más débil, en la medida en que se conozca suficientemente. Para contrarrestarlo, intentan adoptar una apariencia de socialdemócratas escandinavos y, sobre todo, se burlan de quienes, según ellos, sacan a pasear el fantasma de Chávez.

Unas notas rápidas de cómo hay que argumentar con Podemos.

1) Hay que señalar y denunciar sus inconsecuencias personales, los casos de corrupción y de conducta poco ética en los que están mezclados. Pero debe hacerse como de pasada, sin pretender que el debate gire únicamente en torno a un tema en el que ellos tienen más que ganar. La gente está harta, con razón, del "y tú más" o el "y tú lo mismo", como principal argumento empleado cuando se habla de la corrupción.

2) Llevarles al terreno del debate entre socialismo y liberalismo, recordando la experiencia de Venezuela y otros países que aplican medidas socialistas, con resultados conocidos. No hay que caer en un error recurrente, consistente en decir "yo comparto vuestro diagnóstico, no vuestras soluciones". Las soluciones equivocadas proceden de diagnósticos equivocados. Y señalar ciertos síntomas (la corrupción, el paro, la pobreza) no es todavía hacer un diagnóstico en absoluto, ni acertado ni erróneo.

3) Hay que detectar y poner de manifiesto las tres tácticas discursivas enumeradas arriba, cada vez que las utilicen, y así deshacer el efecto hipnótico que pretenden. Cada vez que descalifican ("tú eres casta"), cambian de tema ("la prioridad es la gente que no tiene para pagar la hipoteca o la luz") o sonríen ante quienes les recuerdan sus vínculos bolivarianos ("no sabéis hablar de otra cosa, nuestro modelo es Suecia"), debe mostrarse el carácter puramente instrumental de su discurso, lo evidente y con frecuencia burdo de sus tácticas.

Los dirigentes de Podemos no muerden, intelectualmente hablando. Tratan de intimidar con sus currículos supuestamente brillantes, pero saben que no les conviene realmente el debate de altura, sino el juego sucio: en ello son auténticos catedráticos.

martes, 30 de diciembre de 2014

sábado, 27 de diciembre de 2014

Más Chandler y menos Chomsky

Uno de los ingredientes esenciales del género negro, tanto en el cine como en la literatura, es eso que suele llamarse crítica social. De ahí a postular que esa modalidad de relato policíaco es intrínsecamente de izquierdas hay un paso tan fácil como falso. Una cosa es reflejar las miserias morales de la clase adinerada, y otra muy distinta utilizar ese reflejo para arremeter contra los mercaos. Para esto último, no basta con que la ideología del autor se preste a ello, sino que además debe estar dispuesto a subordinar a ella los criterios estéticos.

Dashiell Hammett coqueteó con el comunismo, pero por lo que recuerdo, eso no se notaba lo más mínimo en sus novelas, pulcras descripciones objetivas de hechos y diálogos, inspiradas, según dicen, en las sagas islandesas, relatos medievales que sorprenden aún hoy por su total ausencia de valoraciones y juicios explícitos. Pero es que Hammett fue un genio, y sus novelas son un goce que sobrepasa el ámbito del género.

Quien fijó verdaderamente el género negro, tal como se sigue cultivando en la actualidad, fue Raymond Chandler, con su inolvidable novela El sueño eterno. La narración del detective en primera persona, el gusto por la descripción somera pero brillante de vestuario y escenarios, las reflexiones personales del protagonista, sin pretensiones, pero cumpliendo una inequívoca función estética, especialmente como remate de la novela, y la hábil explicación final, proporcionando la información justa para que el lector deduzca por sí mismo el resto, se reconocen con facilidad en los cultivadores de nuestros días.

El problema surge cuando algunos autores pretenden aprovechar la forma chandleriana para verter opiniones que no le interesan a nadie, especialmente si son las del montón, o sea, las progres. Como he dicho antes, no es algo que dependa sólo de la ideología del autor. Vázquez Montalbán era comunista (qué le vamos a hacer; y Céline era nazi) pero su serie de novelas protagonizadas por el detective Pepe Carvalho tenían la encomiable virtud de eludir colarnos monsergas directas, salvo que la memoria me falle. (La obra maestra de la serie tal vez fuera Los mares del Sur.) Por supuesto, la pintura de los personajes y situaciones dejaba entrever sin dificultad las inclinaciones políticas del autor, pero este no ofendía la inteligencia del lector formulándolas explícitamente. No nos soltaba su opinión como el cuñado que aprovecha aviesamente la sobremesa para ilustrarnos con sus originalísimas ideas de consumidor de tertulias televisivas o radiofónicas.

Recientemente me he propuesto leer la serie de novelas policíacas de Lorenzo Silva, protagonizadas por el sargento de la Guardia Civil Rubén Bevilacqua y su ayudante Virginia Chamorro. De momento he despachado las dos primeras, El lejano país de los estanques y El alquimista impaciente. Son muestras apreciables del género, que se leen con gusto. Pero, ay, a Lorenzo Silva le tienta demasiado opinar a través de su alter ego Bevilacqua, uno de los mayores pecados de un novelista.

En la última novela mencionada hay un ejemplo paradigmático, que permite ilustrar lo que pretendo decir. En el capítulo 12 Silva nos describe a un cínico personaje, llamado Egea, que trabaja al servicio de un hombre muy rico, sobornando políticos para obtener contratos, y especulando con la recalificación de terrenos. Y el tal personaje se expresa en estos términos:

"Nunca le quitamos nada a nadie. Puede que otros quisieran ganar el dinero que ganamos, pero si lo hicimos nosotros fue porque anduvimos más vivos. La libre competencia, que se llama. El cimiento de nuestra sociedad."

¿Libre competencia, sobornar políticos y beneficiarse de las limitaciones que estos imponen a la propiedad del suelo? Bueno, tal vez el autor sólo pretenda mostrar cómo algunos tergiversan el sentido de las palabras para justificar su bribonería. Pero esta explicación piadosa queda desmentida tres líneas más abajo, cuando el sargento Bevilacqua nos expone su opinión de la libre competencia:

"Por mi parte, desisto de creer en la libre competencia hasta el día en que los niños de Liberia puedan aspirar a viajar a Disneylandia, en lugar de tener que defender su vida con un M-16. Pero Egea recibía por la parte ancha del embudo, y seguramente le gustaba pensar que lo merecía."

Relacionar la libre competencia con la guerra es reincidir, agravándolo, en el oxímoron de asociar libertad de mercado con el tejemaneje político. Y aludir a embudos revela a las claras los estragos que ha causado y sigue causando la falacia de la suma cero (si unos ganan, otros tienen que perder, supuestamente). Pero ponerse sentimental con la alusión a Disneylandia ya es un empalago excesivo. Seré un desalmado, pero yo me conformo con que los niños africanos puedan ir a la escuela y tengan acceso a atención médica y antibióticos. Y una de las cosas que más contribuiría a ello sería levantar las barreras al libre comercio, es decir, profundizar en la libre competencia.

Lorenzo Silva trata de mostrarnos una Guardia Civil moderna, que ha pasado de perseguir a gitanos y robagallinas a ser implacable con los ricos. Quizá sea un progreso, pero a mí me tranquilizaría más saber que los agentes del orden no abrigan ideas de revanchismo social, sino simplemente de justicia y de verdad objetiva, sin aditivos ideologicos. Y que cada cual saque sus propias conclusiones, como en las buenas novelas, exentas de moralina impertinente.

Dashiell Hammett coqueteó con el comunismo, pero por lo que recuerdo, eso no se notaba lo más mínimo en sus novelas, pulcras descripciones objetivas de hechos y diálogos, inspiradas, según dicen, en las sagas islandesas, relatos medievales que sorprenden aún hoy por su total ausencia de valoraciones y juicios explícitos. Pero es que Hammett fue un genio, y sus novelas son un goce que sobrepasa el ámbito del género.

Quien fijó verdaderamente el género negro, tal como se sigue cultivando en la actualidad, fue Raymond Chandler, con su inolvidable novela El sueño eterno. La narración del detective en primera persona, el gusto por la descripción somera pero brillante de vestuario y escenarios, las reflexiones personales del protagonista, sin pretensiones, pero cumpliendo una inequívoca función estética, especialmente como remate de la novela, y la hábil explicación final, proporcionando la información justa para que el lector deduzca por sí mismo el resto, se reconocen con facilidad en los cultivadores de nuestros días.

El problema surge cuando algunos autores pretenden aprovechar la forma chandleriana para verter opiniones que no le interesan a nadie, especialmente si son las del montón, o sea, las progres. Como he dicho antes, no es algo que dependa sólo de la ideología del autor. Vázquez Montalbán era comunista (qué le vamos a hacer; y Céline era nazi) pero su serie de novelas protagonizadas por el detective Pepe Carvalho tenían la encomiable virtud de eludir colarnos monsergas directas, salvo que la memoria me falle. (La obra maestra de la serie tal vez fuera Los mares del Sur.) Por supuesto, la pintura de los personajes y situaciones dejaba entrever sin dificultad las inclinaciones políticas del autor, pero este no ofendía la inteligencia del lector formulándolas explícitamente. No nos soltaba su opinión como el cuñado que aprovecha aviesamente la sobremesa para ilustrarnos con sus originalísimas ideas de consumidor de tertulias televisivas o radiofónicas.

Recientemente me he propuesto leer la serie de novelas policíacas de Lorenzo Silva, protagonizadas por el sargento de la Guardia Civil Rubén Bevilacqua y su ayudante Virginia Chamorro. De momento he despachado las dos primeras, El lejano país de los estanques y El alquimista impaciente. Son muestras apreciables del género, que se leen con gusto. Pero, ay, a Lorenzo Silva le tienta demasiado opinar a través de su alter ego Bevilacqua, uno de los mayores pecados de un novelista.

En la última novela mencionada hay un ejemplo paradigmático, que permite ilustrar lo que pretendo decir. En el capítulo 12 Silva nos describe a un cínico personaje, llamado Egea, que trabaja al servicio de un hombre muy rico, sobornando políticos para obtener contratos, y especulando con la recalificación de terrenos. Y el tal personaje se expresa en estos términos:

"Nunca le quitamos nada a nadie. Puede que otros quisieran ganar el dinero que ganamos, pero si lo hicimos nosotros fue porque anduvimos más vivos. La libre competencia, que se llama. El cimiento de nuestra sociedad."

¿Libre competencia, sobornar políticos y beneficiarse de las limitaciones que estos imponen a la propiedad del suelo? Bueno, tal vez el autor sólo pretenda mostrar cómo algunos tergiversan el sentido de las palabras para justificar su bribonería. Pero esta explicación piadosa queda desmentida tres líneas más abajo, cuando el sargento Bevilacqua nos expone su opinión de la libre competencia:

"Por mi parte, desisto de creer en la libre competencia hasta el día en que los niños de Liberia puedan aspirar a viajar a Disneylandia, en lugar de tener que defender su vida con un M-16. Pero Egea recibía por la parte ancha del embudo, y seguramente le gustaba pensar que lo merecía."

Relacionar la libre competencia con la guerra es reincidir, agravándolo, en el oxímoron de asociar libertad de mercado con el tejemaneje político. Y aludir a embudos revela a las claras los estragos que ha causado y sigue causando la falacia de la suma cero (si unos ganan, otros tienen que perder, supuestamente). Pero ponerse sentimental con la alusión a Disneylandia ya es un empalago excesivo. Seré un desalmado, pero yo me conformo con que los niños africanos puedan ir a la escuela y tengan acceso a atención médica y antibióticos. Y una de las cosas que más contribuiría a ello sería levantar las barreras al libre comercio, es decir, profundizar en la libre competencia.

Lorenzo Silva trata de mostrarnos una Guardia Civil moderna, que ha pasado de perseguir a gitanos y robagallinas a ser implacable con los ricos. Quizá sea un progreso, pero a mí me tranquilizaría más saber que los agentes del orden no abrigan ideas de revanchismo social, sino simplemente de justicia y de verdad objetiva, sin aditivos ideologicos. Y que cada cual saque sus propias conclusiones, como en las buenas novelas, exentas de moralina impertinente.

sábado, 29 de noviembre de 2014

Dilema perverso

El populismo se aprovecha de las

situaciones de crisis para proponer sus soluciones fáciles, de forma no por

evidente menos efectiva. Explota el más que justificado malestar de los

ciudadanos para obtener el voto y, sobre todo, para –ya en el gobierno–

autootorgarse poderes extraordinarios sin apenas resistencia. Porque el

problema que entraña el populismo no es tanto que sus promesas no se puedan

cumplir, o que sus medidas no vayan a producir los efectos que pregona. En

realidad, esto es propio también de los partidos actuales, que llevan décadas

cebando una mentalidad estatista y dependiente.

El salto cualitativo del populismo se halla en el precio que se cobra: al concentrar en el gobierno poderes extraordinarios (al principio, siempre “temporales”) se cae en una espiral en la cual el constante aplazamiento de las soluciones prometidas permite al caudillo de turno gobernar arbitrariamente por tiempo indefinido. Es decir, desaparece el Estado de Derecho, y con él las libertades políticas y económicas. Recordemos simplemente el “¡exprópiese!” de Hugo Chávez.

El salto cualitativo del populismo se halla en el precio que se cobra: al concentrar en el gobierno poderes extraordinarios (al principio, siempre “temporales”) se cae en una espiral en la cual el constante aplazamiento de las soluciones prometidas permite al caudillo de turno gobernar arbitrariamente por tiempo indefinido. Es decir, desaparece el Estado de Derecho, y con él las libertades políticas y económicas. Recordemos simplemente el “¡exprópiese!” de Hugo Chávez.

Los países gobernados por el

populismo son más pobres, porque invertir en ellos es mucho más arriesgado. Son

países en los que los gobernantes juegan con demagógicos controles de precios “contra

los especuladores”, controles que siempre han provocado escasez y miseria allí

donde se han implantado, como está sobradamente documentado desde tiempos del

Imperio Romano. Son países en los cuales la oposición al gobierno requiere un

considerable grado de valentía, incluso física. Y son países donde los niveles

de “mordida” institucionalizada alcanzan el paroxismo; ríanse de la corrupción

que hemos conocido hasta ahora.

Pese a todo esto, el populismo es difícil de combatir, por al menos dos razones. La primera es que las críticas que proceden del régimen partidocrático (la “casta”, en el lenguaje de Podemos) producen justo el efecto contrario al deseado. Cada vez que un representante del gobierno o del PP abre la boca para rechazar a Podemos, probablemente incrementa el número de los potenciales votantes de este último. Muchos ciudadanos no pueden evitar pensar que algo bueno tendrán quienes reciben críticas de una clase política de la que guardan tan mala opinión. El comprensible nivel de irritación contra ella es tal que, para desalojarla de las instituciones, algunos estarían dispuestos a votar a Atila.

La segunda razón de la fuerza del populismo estriba en que, al menos hasta que no alcanza el poder, muchos consideran exageradas las acusaciones y las comparaciones. Se nos dice que España no es Venezuela, se nos recuerda que se trata de un miembro de la Unión Europea, que aquí nadie va a desmontar el Estado de Derecho. Aunque los vínculos de los dirigentes de Podemos con el chavismo sean conocidos, por sí solos no demostrarían que Iglesias, Monedero y compañía pretendan instaurar en nuestro país una franquicia bolivariana.

Sin embargo, si atendemos al lenguaje básico de Podemos, los paralelismos con el chavismo antes de alcanzar el poder son algo más que simple coincidencia. “La casta” es por supuesto un concepto clave, que desempeña exactamente la misma función que la expresión “la cúpula”, utilizada hábilmente por Hugo Chávez para sumar el voto de los descontentos antes de 1998. Se trata en ambos casos de términos transversales, que por su carácter difuso facilitan recabar apoyos de un amplio espectro ideológico. Otros términos esenciales de la estrategia de Podemos son “democrático”, “participativo”, “público” y “proceso constituyente”. Los tres primeros preparan a la población para entregar al futuro poder político una capacidad de intervención más amplia que la actual (ya excesiva) bajo el falaz pretexto de devolver al “pueblo” (es decir, a quienes hablan por él) lo que es suyo. Pero probablemente sea la última expresión, repetida tanto por los dirigentes de Podemos como por el último militante o simpatizante conscienciado, la más decisiva.

Cuando habla de “proceso constituyente”, Podemos se atiene milimétricamente al guión chavista. Al poco tiempo de llegar al poder, Chávez, aprovechando la ilusión todavía intacta que generan los cambios políticos, elaboró, como no se había cansado de anunciar, una nueva constitución que fue votada en referéndum, y que ha permitido al régimen bolivariano sobrevivir a su muerte, reprimiendo a la oposición y arruinando al país.

El procedimiento para reformar legalmente la Constitución española de 1978 se describe en su Título X. Abrir un proceso constituyente como si la Constitución vigente no existiera sería técnicamente un golpe de Estado. Si se consumara algo semejante, por mucho que se escenificara su legitimidad democrática mediante un referéndum, cruzaríamos una línea de no retorno, tras la cual una parodia asambleísta de democracia permitiría al gobierno perpetrar cualquier abuso, abolidos o desnaturalizados la mayoría de los controles en los que se basa la política civilizada. Obsérvese que cuando Pablo Iglesias habla de “controles”, se refiere casi siempre no al ejecutivo, sino al sector privado, ¡incluidos los medios de comunicación!

La estrategia del populismo es obvia. Confiar en que una sociedad europea sea inmune a la patología que tanto ha hecho sufrir a los pueblos iberoamericanos (como si fuéramos intrínsecamente superiores) sería un experimento realmente peligroso.

No se trata de que, con tal de conjurar el peligro de Podemos, haya que seguir votando a los partidos tradicionales. Semejante chantaje emocional (“o nosotros o el caos”) desacredita cualquier crítica que puedan recibir Iglesias y los suyos, por justa y sensata que sea, y por tanto contribuye a aumentar sus apoyos.

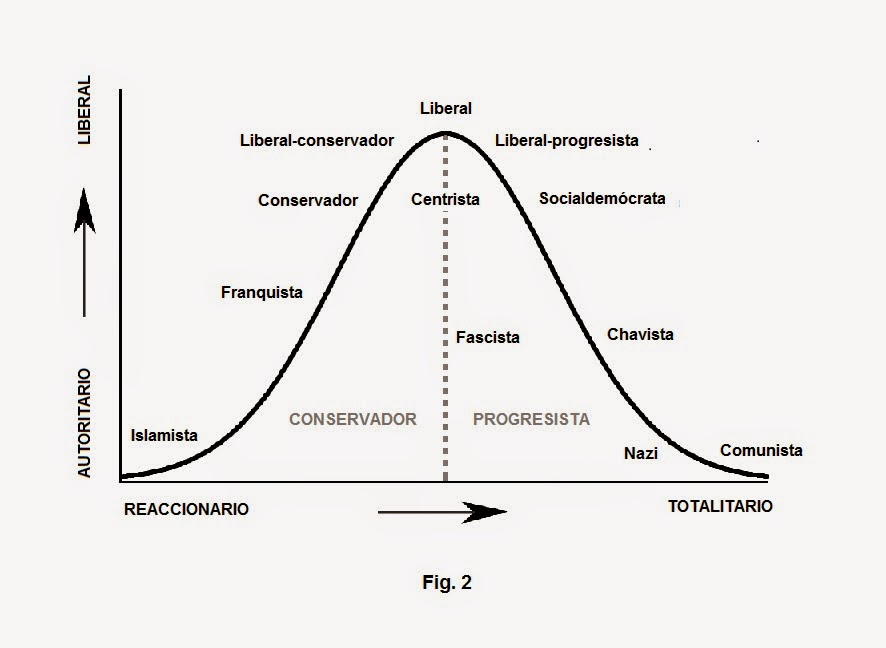

En las elecciones europeas celebradas en 2014, formaciones como UPyD, Ciudadanos y Vox, que proponen un regeneracionismo absolutamente alejado de la demagogia irresponsable, obtuvieron sumados muchos más votos que Podemos. Plantear las próximas elecciones como un dilema entre Rajoy e Iglesias sería lo que más convendría al primero, pero sobre todo al segundo, que en este juego suicida es quien tiene más probabilidades de salir ganando. Hay alternativas a este dilema perverso; no estamos condenados a una España donde PP y PSOE se repartan los jueces, ni menos aún a una España en la que Podemos se los quede casi todos. En lugar de ello, pienso en el liberalismo progresista de Albert Rivera y en el liberalismo conservador de Santiago Abascal. Los días que me siento optimista imagino un país en el que la elección se encontrara entre ellos dos.

Pese a todo esto, el populismo es difícil de combatir, por al menos dos razones. La primera es que las críticas que proceden del régimen partidocrático (la “casta”, en el lenguaje de Podemos) producen justo el efecto contrario al deseado. Cada vez que un representante del gobierno o del PP abre la boca para rechazar a Podemos, probablemente incrementa el número de los potenciales votantes de este último. Muchos ciudadanos no pueden evitar pensar que algo bueno tendrán quienes reciben críticas de una clase política de la que guardan tan mala opinión. El comprensible nivel de irritación contra ella es tal que, para desalojarla de las instituciones, algunos estarían dispuestos a votar a Atila.

La segunda razón de la fuerza del populismo estriba en que, al menos hasta que no alcanza el poder, muchos consideran exageradas las acusaciones y las comparaciones. Se nos dice que España no es Venezuela, se nos recuerda que se trata de un miembro de la Unión Europea, que aquí nadie va a desmontar el Estado de Derecho. Aunque los vínculos de los dirigentes de Podemos con el chavismo sean conocidos, por sí solos no demostrarían que Iglesias, Monedero y compañía pretendan instaurar en nuestro país una franquicia bolivariana.

Sin embargo, si atendemos al lenguaje básico de Podemos, los paralelismos con el chavismo antes de alcanzar el poder son algo más que simple coincidencia. “La casta” es por supuesto un concepto clave, que desempeña exactamente la misma función que la expresión “la cúpula”, utilizada hábilmente por Hugo Chávez para sumar el voto de los descontentos antes de 1998. Se trata en ambos casos de términos transversales, que por su carácter difuso facilitan recabar apoyos de un amplio espectro ideológico. Otros términos esenciales de la estrategia de Podemos son “democrático”, “participativo”, “público” y “proceso constituyente”. Los tres primeros preparan a la población para entregar al futuro poder político una capacidad de intervención más amplia que la actual (ya excesiva) bajo el falaz pretexto de devolver al “pueblo” (es decir, a quienes hablan por él) lo que es suyo. Pero probablemente sea la última expresión, repetida tanto por los dirigentes de Podemos como por el último militante o simpatizante conscienciado, la más decisiva.

Cuando habla de “proceso constituyente”, Podemos se atiene milimétricamente al guión chavista. Al poco tiempo de llegar al poder, Chávez, aprovechando la ilusión todavía intacta que generan los cambios políticos, elaboró, como no se había cansado de anunciar, una nueva constitución que fue votada en referéndum, y que ha permitido al régimen bolivariano sobrevivir a su muerte, reprimiendo a la oposición y arruinando al país.

El procedimiento para reformar legalmente la Constitución española de 1978 se describe en su Título X. Abrir un proceso constituyente como si la Constitución vigente no existiera sería técnicamente un golpe de Estado. Si se consumara algo semejante, por mucho que se escenificara su legitimidad democrática mediante un referéndum, cruzaríamos una línea de no retorno, tras la cual una parodia asambleísta de democracia permitiría al gobierno perpetrar cualquier abuso, abolidos o desnaturalizados la mayoría de los controles en los que se basa la política civilizada. Obsérvese que cuando Pablo Iglesias habla de “controles”, se refiere casi siempre no al ejecutivo, sino al sector privado, ¡incluidos los medios de comunicación!

La estrategia del populismo es obvia. Confiar en que una sociedad europea sea inmune a la patología que tanto ha hecho sufrir a los pueblos iberoamericanos (como si fuéramos intrínsecamente superiores) sería un experimento realmente peligroso.

No se trata de que, con tal de conjurar el peligro de Podemos, haya que seguir votando a los partidos tradicionales. Semejante chantaje emocional (“o nosotros o el caos”) desacredita cualquier crítica que puedan recibir Iglesias y los suyos, por justa y sensata que sea, y por tanto contribuye a aumentar sus apoyos.

En las elecciones europeas celebradas en 2014, formaciones como UPyD, Ciudadanos y Vox, que proponen un regeneracionismo absolutamente alejado de la demagogia irresponsable, obtuvieron sumados muchos más votos que Podemos. Plantear las próximas elecciones como un dilema entre Rajoy e Iglesias sería lo que más convendría al primero, pero sobre todo al segundo, que en este juego suicida es quien tiene más probabilidades de salir ganando. Hay alternativas a este dilema perverso; no estamos condenados a una España donde PP y PSOE se repartan los jueces, ni menos aún a una España en la que Podemos se los quede casi todos. En lugar de ello, pienso en el liberalismo progresista de Albert Rivera y en el liberalismo conservador de Santiago Abascal. Los días que me siento optimista imagino un país en el que la elección se encontrara entre ellos dos.

sábado, 22 de noviembre de 2014

De la casta a la neocasta

El diccionario de la RAE ofrece varias acepciones de “casta”. La primera considera al término como sinónimo de ascendencia o linaje, tanto referido a hombres como a animales. La segunda alude al sistema de castas de la India, a las que se accede por nacimiento endogámico. Una tercera, más amplia, define “casta” como “un grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión, etc.”

En los últimos tiempos, el término “casta” se ha popularizado en España para referirse, de manera despectiva, a la clase política y financiera, acusada de corrupción endémica, y de ser la causante de la crisis económica, o al menos de haberse aprovechado de ella para imponer una agenda de recortes antisociales. Es evidente que dicha clase no permanece separada del resto por su raza ni por su religión. Tampoco, aparentemente, por su ideología, pues suele incluirse en ella tanto a miembros del PP como del PSOE y el resto de partidos parlamentarios; tanto a directivos de cajas como a sindicalistas.

¿Cúal es entonces el elemento definitorio de esta casta que concita tanto rencor, probablemente justificado? No es muy difícil descubrirlo. Lo que tienen en común políticos, dirigentes sindicales y directivos de cajas o de algunas corporaciones es que todos ellos disponen, de manera directa o indirecta, del presupuesto público. Unos porque deciden a través del Boletín Oficial del Estado cómo debe gastarse, e incluso cómo debe obtenerse fiscalmente. Otros, porque mediante subvenciones o tratos de favor, participan también del erario.

Identificada la naturaleza de la casta, es preciso discutir cómo poner coto a sus desmanes. Básicamente, existen tres medios. El primero es la sustitución democrática del personal político, habida cuenta de que el actual no tiene el menor interés por reformar un sistema del cual es su principal beneficiario. El segundo consiste en reforzar el control sobre el sector público, para lo cual es imprescindible restaurar (si es que alguna vez existió) la independencia del poder judicial y los organismos reguladores. Y el tercero es una reducción drástica del volumen presupuestario que manejan nuestros políticos. Me referiré abreviadamente a estos tres procedimientos como “sustitución”, “control” y “reducción”.

Cualquiera puede comprender que la sustitución, por sí sola, no garantiza en absoluto el objetivo reformista que se pretende. Puesto que nuestra casta no se define por razones de linaje, sino por su carácter estructural, es obvio que este persistirá si simplemente cambiamos las caras y los apellidos. La sustitución probablemente es una condición previa indispensable, pero no suficiente.

Por su parte, la necesidad de control suscita un gran acuerdo, pero debemos estar prevenidos contra su equívoca defensa por parte del nuevo partido ascendente, Podemos. Pues cuando sus dirigentes hablan de controles, están apuntando principalmente hacia el sector privado, ¡incluyendo los medios de comunicación! Esta concepción sería de hecho diametralmente opuesta a la que hemos definido arriba, porque supondría ya no controlar más a los políticos, sino, por el contrario, conferirles a ellos mayor capacidad de controlarnos a los demás –por mucho que se adornase con las consabidas escenificaciones democráticas y asamblearias.

Por último, hay que reconocer que la reducción es el medio menos popular de todos. Pues probablemente la mayoría de la gente cree que el problema no es que el Estado maneje un excesivo porcentaje de la riqueza nacional (el 45 % en España) sino que lo gestiona mal, destinando demasiado dinero a gastos suntuarios en lugar de a la sanidad o la educación. Ni siquiera se aprecia un nivel significativo de indignación contra el despilfarro en las televisiones estatales o las subvenciones al cine español. Por el contrario, son muchos quienes creen que el Estado debería emprender una ambiciosa política de inversiones públicas, que promoviera la creación de empleo y el consumo.

Se trata de un error capital, por no decir el error capital. Démosle más dinero a cualquiera, sin que lo haya producido él mismo con su esfuerzo, y tenderá a derrocharlo. Cuando los políticos disponen de más recursos económicos, el resultado son aeropuertos inútiles, universidades de provincia insostenibles, más ayudas que desincentivan hacer las cosas bien, y por supuesto, más tentaciones y oportunidades de corrupción. La experiencia lo ha demostrado una y mil veces. Pero la mayoría se resiste a sacar las lógicas conclusiones, porque en mayor o menor grado espera beneficiarse de un subsidio, una prestación “gratuita” o un polideportivo en su pueblo, por absurdamente costoso que resulte construirlo y mantenerlo.

Muchos culpan a la casta de haber malgastado y robado el dinero público, cuando en realidad son ellos quienes han estado permitiéndolo y alentándolo, quienes se han dejado sobornar durante cuarenta años con el panem et circenses, esto es, con el presupuesto y con “el derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo”, que incluye deshacerse del cuerpo de un ser humano que subsista gracias al cordón umbilical.

Esta clase de ciudadanos es la que pretende agravar el error, entronizando a una nueva casta con tal de que sigan prometiéndoles lo insostenible y lo indecente, incluso en grado superior a lo visto hasta ahora. El estropicio puede ser inenarrable; puede suponer el racionamiento, los cortes de luz, la destrucción de la clase media y la división de la sociedad como en la trágica década de los treinta o como en la Venezuela de los últimos quince años.

Es verdad que el gobierno de Mariano Rajoy utilizará precisamente el miedo, así como el destape de escándalos que impliquen a los dirigentes de Podemos, para que sigamos apoyando a la casta actual, aunque es dudoso que esta táctica le vaya a servir. Iglesias sabe contrarrestar lo primero adoptando una imagen de moderación en función del canal y la franja horaria (como hizo Hugo Chávez en su día, con un virtuosismo interpretativo digno de un Laurence Olivier). Y en cuanto a lo segundo, ni el gobierno central ni los autonómicos tienen la más mínima credibilidad para denunciar malversaciones o tráficos de influencias.

Acabar con la casta no se logrará mediante una simple sustitución de personal gobernante, que incluso puede suponer el advenimiento de una supercasta, como aquellas que rigen en La Habana o en Caracas. Tampoco, evidentemente, se conseguirá manteniendo a los dirigentes actuales como un mal menor.

Es preciso desalojar democráticamente a la clase política actual, pero además debemos combatir la dependencia enfermiza de la casta que padece un gran número de españoles. Ambas cosas se implican mutuamente. Se necesitan líderes que, en lugar de mentiras confortables y promesas irrealizables, se atrevan a soltarle al público las verdades más incómodas, buscando no el aplauso fácil, sino la reflexión y la autocrítica. Líderes que proclamen sin ambigüedades que no existe el gratis total, y denuncien firmemente que abortar no es otra cosa que liquidar una vida humana. Y se necesitan ciudadanos que se respeten lo suficiente a sí mismos para no escuchar los cantos de sirena que les eximen de la responsabilidad inherente a la libertad. De otro modo, no haremos más que sustituir a una casta decadente por una neocasta joven y pujante, y por ello mucho más peligrosa.

En los últimos tiempos, el término “casta” se ha popularizado en España para referirse, de manera despectiva, a la clase política y financiera, acusada de corrupción endémica, y de ser la causante de la crisis económica, o al menos de haberse aprovechado de ella para imponer una agenda de recortes antisociales. Es evidente que dicha clase no permanece separada del resto por su raza ni por su religión. Tampoco, aparentemente, por su ideología, pues suele incluirse en ella tanto a miembros del PP como del PSOE y el resto de partidos parlamentarios; tanto a directivos de cajas como a sindicalistas.

¿Cúal es entonces el elemento definitorio de esta casta que concita tanto rencor, probablemente justificado? No es muy difícil descubrirlo. Lo que tienen en común políticos, dirigentes sindicales y directivos de cajas o de algunas corporaciones es que todos ellos disponen, de manera directa o indirecta, del presupuesto público. Unos porque deciden a través del Boletín Oficial del Estado cómo debe gastarse, e incluso cómo debe obtenerse fiscalmente. Otros, porque mediante subvenciones o tratos de favor, participan también del erario.

Identificada la naturaleza de la casta, es preciso discutir cómo poner coto a sus desmanes. Básicamente, existen tres medios. El primero es la sustitución democrática del personal político, habida cuenta de que el actual no tiene el menor interés por reformar un sistema del cual es su principal beneficiario. El segundo consiste en reforzar el control sobre el sector público, para lo cual es imprescindible restaurar (si es que alguna vez existió) la independencia del poder judicial y los organismos reguladores. Y el tercero es una reducción drástica del volumen presupuestario que manejan nuestros políticos. Me referiré abreviadamente a estos tres procedimientos como “sustitución”, “control” y “reducción”.

Cualquiera puede comprender que la sustitución, por sí sola, no garantiza en absoluto el objetivo reformista que se pretende. Puesto que nuestra casta no se define por razones de linaje, sino por su carácter estructural, es obvio que este persistirá si simplemente cambiamos las caras y los apellidos. La sustitución probablemente es una condición previa indispensable, pero no suficiente.

Por su parte, la necesidad de control suscita un gran acuerdo, pero debemos estar prevenidos contra su equívoca defensa por parte del nuevo partido ascendente, Podemos. Pues cuando sus dirigentes hablan de controles, están apuntando principalmente hacia el sector privado, ¡incluyendo los medios de comunicación! Esta concepción sería de hecho diametralmente opuesta a la que hemos definido arriba, porque supondría ya no controlar más a los políticos, sino, por el contrario, conferirles a ellos mayor capacidad de controlarnos a los demás –por mucho que se adornase con las consabidas escenificaciones democráticas y asamblearias.

Por último, hay que reconocer que la reducción es el medio menos popular de todos. Pues probablemente la mayoría de la gente cree que el problema no es que el Estado maneje un excesivo porcentaje de la riqueza nacional (el 45 % en España) sino que lo gestiona mal, destinando demasiado dinero a gastos suntuarios en lugar de a la sanidad o la educación. Ni siquiera se aprecia un nivel significativo de indignación contra el despilfarro en las televisiones estatales o las subvenciones al cine español. Por el contrario, son muchos quienes creen que el Estado debería emprender una ambiciosa política de inversiones públicas, que promoviera la creación de empleo y el consumo.

Se trata de un error capital, por no decir el error capital. Démosle más dinero a cualquiera, sin que lo haya producido él mismo con su esfuerzo, y tenderá a derrocharlo. Cuando los políticos disponen de más recursos económicos, el resultado son aeropuertos inútiles, universidades de provincia insostenibles, más ayudas que desincentivan hacer las cosas bien, y por supuesto, más tentaciones y oportunidades de corrupción. La experiencia lo ha demostrado una y mil veces. Pero la mayoría se resiste a sacar las lógicas conclusiones, porque en mayor o menor grado espera beneficiarse de un subsidio, una prestación “gratuita” o un polideportivo en su pueblo, por absurdamente costoso que resulte construirlo y mantenerlo.

Muchos culpan a la casta de haber malgastado y robado el dinero público, cuando en realidad son ellos quienes han estado permitiéndolo y alentándolo, quienes se han dejado sobornar durante cuarenta años con el panem et circenses, esto es, con el presupuesto y con “el derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo”, que incluye deshacerse del cuerpo de un ser humano que subsista gracias al cordón umbilical.

Esta clase de ciudadanos es la que pretende agravar el error, entronizando a una nueva casta con tal de que sigan prometiéndoles lo insostenible y lo indecente, incluso en grado superior a lo visto hasta ahora. El estropicio puede ser inenarrable; puede suponer el racionamiento, los cortes de luz, la destrucción de la clase media y la división de la sociedad como en la trágica década de los treinta o como en la Venezuela de los últimos quince años.

Es verdad que el gobierno de Mariano Rajoy utilizará precisamente el miedo, así como el destape de escándalos que impliquen a los dirigentes de Podemos, para que sigamos apoyando a la casta actual, aunque es dudoso que esta táctica le vaya a servir. Iglesias sabe contrarrestar lo primero adoptando una imagen de moderación en función del canal y la franja horaria (como hizo Hugo Chávez en su día, con un virtuosismo interpretativo digno de un Laurence Olivier). Y en cuanto a lo segundo, ni el gobierno central ni los autonómicos tienen la más mínima credibilidad para denunciar malversaciones o tráficos de influencias.

Acabar con la casta no se logrará mediante una simple sustitución de personal gobernante, que incluso puede suponer el advenimiento de una supercasta, como aquellas que rigen en La Habana o en Caracas. Tampoco, evidentemente, se conseguirá manteniendo a los dirigentes actuales como un mal menor.

Es preciso desalojar democráticamente a la clase política actual, pero además debemos combatir la dependencia enfermiza de la casta que padece un gran número de españoles. Ambas cosas se implican mutuamente. Se necesitan líderes que, en lugar de mentiras confortables y promesas irrealizables, se atrevan a soltarle al público las verdades más incómodas, buscando no el aplauso fácil, sino la reflexión y la autocrítica. Líderes que proclamen sin ambigüedades que no existe el gratis total, y denuncien firmemente que abortar no es otra cosa que liquidar una vida humana. Y se necesitan ciudadanos que se respeten lo suficiente a sí mismos para no escuchar los cantos de sirena que les eximen de la responsabilidad inherente a la libertad. De otro modo, no haremos más que sustituir a una casta decadente por una neocasta joven y pujante, y por ello mucho más peligrosa.

jueves, 13 de noviembre de 2014

La miseria del ateísmo

Acabo de leer la obra de Richard Dawkins El espejismo de Dios [1], publicada en 2006. Dawkins empezó su carrera como profesor de zoología en Berkeley y Oxford. En los años setenta se convirtió en un divulgador científico de éxito al publicar El gen egoísta. En este libro argumentaba que la conducta humana, incluyendo sus rasgos más altruistas o aparentemente espirituales, se explica como el resultado de la ciega propensión de los genes a fabricar copias de sí mismos. Dawkins se inscribe así en la vieja tradición materialista y reduccionista, que trata de comprenderlo todo a partir de principios mecánicos, carentes de finalidad consciente. Actualmente es uno de los más conspicuos propagandistas del ateísmo, a través de libros, conferencias, documentales de televisión e iniciativas diversas.

Dividiré mis comentarios al libro en seis secciones. Las tres primeras, muy breves, exponen aquellas ideas que comparto con el autor, y las otras tres, más extensas, los que me parecen sus errores fundamentales.

I. Aquello en lo que coincido con Dawkins

1. El gen egoísta me pareció, cuando lo leí hace años, un ensayo brillante. Yo era entonces un agnóstico y admirador de Charles Darwin. Sigo admirando a Darwin, y sigo creyendo que todas las especies vivientes han surgido por un proceso evolutivo de millones de años. Tengo mis dudas acerca de que el motor de este proceso sea exclusivamente una combinación de puro azar molecular y de selección natural, pero me sigue pareciendo improcedente -metodológicamente hablando- rellenar los huecos de nuestro conocimiento acudiendo a la intervención divina. No creo que necesitemos para nada este tipo de argumentación para sostener la existencia de un Creador del universo.

2. El autor niega que el sentimiento de reverencia ante la naturaleza, que han expresado tantos científicos, deba confundirse con la religión. Afirma que ciertas expresiones de Einstein y otros grandes hombres de ciencia están más emparentadas con el panteísmo que con el teísmo, y que el primero a fin de cuentas no es más que "ateísmo acicalado" (p. 27). Estoy totalmente de acuerdo con esto. Acepto sin reparos la definición de Dios como "una inteligencia sobrenatural y sobrehumana que, deliberadamente, diseñó y creó el Universo y todo lo que contiene, incluyéndonos a nosotros." (p. 40.) Pues bien, todo lo que no sea creer en un Ser semejante no es realmente teísmo. Es bastante equívoco, al menos dentro de la cultura occidental, hablar de sentimientos religiosos donde no existe una creencia clara en una inteligencia personal distinta del mundo, o como dicen los teólogos, trascendente. Sin dejar esto claro, cualquier debate sólo sirve para introducir más confusión.

3. Pienso también que Dawkins es muy libre de afirmar que toda religión no solamente es falsa, sino además estúpida y dañina. Está en su derecho de definir al Dios del Antiguo Testamento como un "delincuente psicópata" (p. 47), lo que sin duda hará las delicias de sus admiradores. Comparto plenamente con el autor que la religión no debería recibir un trato distinto de cualquier otra ideología. Por principio, soy partidario de que la libertad de expresión no tenga límite alguno, salvo la prohibición de incitaciones explícitas a la violencia, y por tanto soy contrario a que se tipifiquen delitos de blasfemia o similares. (Por supuesto, igualmente me opongo a cualquier censura basada en la corrección política, como la que pretende justificarse para combatir la homofobia, el sexismo, etc.)

II. Aquello en lo que disiento de Dawkins

4. Como señala Antony Flew en su reseña del libro de Dawkins, un intelectual que busque sinceramente la verdad, y no simplemente machacar a su adversario, debe presentar la tesis contraria en la forma más fuerte posible [2]. Todo lo contrario de lo que hace Dawkins. Es sencillamente incoherente afirmar que uno no dirige sus críticas hacia la burda concepción de Dios como "un anciano con barba sentado en una nube" (p. 45), y luego no desaprovechar ninguna oportunidad para presentar el teísmo bajo sus formas más groseramente simplistas y fanáticas. Gran parte del libro se dedica a transcribir declaraciones y a relatar incluso actos violentos de lunáticos fundamentalistas norteamericanos, que defienden la lectura literal de la Biblia y el establecimiento de una teocracia en los Estados Unidos. De hecho, ya desde la primera página, el autor asocia la religión con los atentados del 11-S, con las guerras, las persecuciones, las violaciones de los derechos humanos y toda forma de barbarie. Por supuesto, es tristemente cierto que se han cometido, y se cometen, atrocidades en nombre de Dios; pero para ser justos, ello no puede dejar de constatarse sin señalar tres cosas.

En primer lugar, los seres humanos constantemente extraemos consecuencias equivocadas de determinadas ideas, independientemente de que estas sean verdaderas o falsas. Si alguien sostuviera que hay que limitar la población con medidas drásticas de esterilizaciones forzosas porque la Tierra es finita, incurriría, en mi opinión, en un disparate, aunque sea evidentemente cierto que nuestro planeta no tiene un tamaño ilimitado. Los terroristas pudieron estrellar unos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York porque "Alá es grande", pero en sí mismo este crimen monstruoso no nos dice nada acerca de la verdad o falsedad de tal creencia básica. Antes de afirmar que el error procede de una determinada idea, y no de otras con las cuales puede aparecer incoherentemente mezclada, o al menos sin una necesidad lógica, deberíamos ser mucho más cautos de lo que lo es el profesor Dawkins.

En segundo lugar, que algunas personas utilicen pretextos religiosos para cometer crímenes y barbaridades no nos autoriza sin más a decir que la religión solamente sirve para justificar tales actos. Esto sería tan abusivo como decir que todos los libros son nefastos, porque algunos de ellos justifican la violencia, el racismo o simplemente defienden estupideces. Ver a las personas reunidas en una iglesia como yijadistas en potencia es como si al contemplar a unos lectores en una biblioteca, nos estremeciéramos pensando en Mein Kampf. Parodiando a los entusiastas de John Lennon (de quien Dawkins recuerda las palabras de su canción Imagine, "imagina un mundo sin religión") podríamos también cantar unidos, con mecheros encendidos en alto: "imagina un mundo sin libros", y sentirnos por ello como unos soñadores imbuidos de noble humanismo.

En tercer lugar, el recelo hacia la religión podría estar justificado si descubriéramos que todos los males e injusticias proceden siempre de alguna u otra creencia religiosa. Pero es evidente que no es así. En el siglo XX fueron asesinadas decenas de millones de personas en nombre del marxismo, que es una ideología consistemente atea. Asimismo, el nacionalsocialismo invocaba conceptos darwinianos como justificación del exterminio masivo de quienes consideraba racialmente inferiores o inútiles. No seré yo quien sostenga, contradiciéndome con lo que he expuesto en el primer punto, que el ateísmo o el darwinismo sean responsables de esas muertes, pero la misma pulcritud lógica que demanda Dawkins para desvincular sus ideas de los genocidios cometidos por los totalitarismos seculares, tenemos derecho a exigirla los teístas cuando tratan de asimilarnos a inquisidores y terroristas.

5. Dawkins no se limita a pintar a su adversario intelectual del modo más tendenciosamente desfavorable, sino que es patentemente incapaz de comprender mínimamente aquellos argumentos que contradicen su pensamiento, así como de barruntar la densidad de significado de las Escrituras. Así, despacha las cinco vías de Tomás de Aquino en tres páginas, considerándolas literalmente "como necias" (p. 87), y cuestiona la validez histórica de los Evangelios con argumentos totalmente desfasados, dando pábulo incluso a la desacreditada teoría de que Jesús ni siquiera existió, aunque sin arriesgarse a darla totalmente por buena. En cuanto a sus comentarios sobre el Antiguo Testamento, son simplemente de una grosería bochornosa, y no sólo ni principalmente por su lenguaje deliberadamente blasfemo, sino por su tosquedad interpretativa, más propia de un niño de nueve años que de una persona culta.

Dawkins, por ejemplo, considera el episodio del sacrificio de Isaac (Génesis, 22) como el colmo de la barbarie religiosa. ¿Cómo puede -se pregunta- un Dios supuestamente justo poner a prueba la fe de Abraham ordenándole sacrificar a su propio hijo? O más precisamente, ¿cómo puede ponerse como modelo de conducta a un padre dispuesto a matar a su vástago -aunque en el último momento un ángel enviado por Yahvé se lo impida? Pero lo que cualquier persona piadosa puede entender al leer el relato no es que uno deba estar dispuesto a asesinar a su propio hijo por Dios, sino que la fe de Abraham en Dios era absoluta. La hermenéutica de Dawkins es tan estúpida (no se me ocurre un calificativo más preciso, y tampoco él es precisamente más delicado) como tomarse al pie de la letra a alguien que exclamara que se comería una vaca, y tratáramos de hacerle comprender horrorizados que su metabolismo no podría digerir tal cantidad de alimento sin graves consecuencias para su salud. Por supuesto, se puede discutir mi interpretación del episodio bíblico, pero el problema con Dawkins es que ni siquiera parece intuir la posibilidad de que exista otra interpretación que la suya.

Otro ejemplo significativo se refiere a un difundido argumento empleado en los debates sobre bioética, que Dawkins cree destrozar en el capítulo 8. El argumento puede resumirse así:

-¿Recomendaría abortar a una mujer tuberculosa, embarazada de un sifilítico, y cuyo primer hijo fuera ciego, el segundo hubiera muerto, el tercero fuera sordomudo y el cuarto también tuberculoso?

Si la respuesta es afirmativa, se replica:

-Usted habría matado a Beethoven.

Dawkins aduce que estos supuestos antecedentes biográficos del músico de Bonn serían en realidad una leyenda urbana (sin embargo, según la Wikipedia, el padre de Beethoven era alcohólico, y la mayoría de sus hermanos murieron tempranamente por una u otra causa) pero concede que eso no afecta a la lógica del argumento. Para esta reserva un juicio aún más duro, pues la denomina "la Gran Falacia de Beethoven" (p. 318), considerándola una "estupidez extrema", propia de mentes "ofuscadas por el absolutismo religiosamente inspirado" (p. 321). ¿Y cuál es el razonamiento en el que se basa Dawkins para emitir calificativos tan severos? Según él, si uno condena el aborto porque puede suponer la muerte de un potencial Beethoven, "¡cada rechazo de una oferta de copulación por un individuo fértil es, según esta estúpida lógica 'pro vida', equivalente al asesinato de un niño potencial!" Pero si algo hay aquí increíblemente estúpido (de nuevo, sólo soy una fracción de irrespetuoso de lo que lo es el propio autor) es la lógica que emplea Dawkins. Porque obviamente no tiene absolutamente nada que ver la posibilidad de que Beethoven no hubiera sido concebido con la posibilidad de que Beethoven hubiera sido matado en el seno de su madre. Lo que decididamente resulta asombroso es que una persona que razona de manera tan deficiente pueda siquiera ser considerado algo así como un "flagelo de la religión". Si tuviera más tiempo, me explayaría sobre las opiniones bioéticas de Dawkins (por llamar de algún modo a sus exabruptos), que tienen el mérito de revelar, con su franqueza, los fundamentos despreciables que subyacen en la defensa del aborto libre. Basta con citar sus palabras de que no hay razón para suponer que los "embriones humanos de cualquier edad sufran más que los embriones de una vaca o de una oveja" (p. 318). Si el sufrimiento es el criterio decisivo (y dejando de lado las anticientíficas especulaciones sobre estados subjetivos, que por definición son inobservables), me pregunto por qué deberíamos rechazar el infanticidio indoloro, o la eliminación de los deficientes psíquicos, previa administración de una humanitaria anestesia.

6. Dawkins argumenta que Dios muy probablemente no existe, y que no sólo no tenemos ninguna necesidad de creer en Él para ser buenos, sino que la creencia en una divinidad es algo peligroso, de lo cual habría que proteger a los niños. Comento muy brevemente esto último, sin entrar en su provocación de comparar la educación religiosa con la pedofilía (en realidad, considera más grave a la primera). Dawkins opone radicalmente fe y razón, de tal modo que la primera sería prácticamente "la raíz de todos los males", tal como se tituló un documental presentado por él en la televisión británica. Ello supone ignorar la historia del pensamiento cristiano, que en buena medida se resume como los intentos de conciliar fe y razón. Sencillamente, es una burda mentira que la fe religiosa "no tolera los argumentos" (p. 329). ¡Si fuera así, Dawkins no tendría que dedicar buena parte de su libro a tratar de desmontar argumentos en favor de la concepción teísta! Por lo demás, tener fe en Dios no es estar dispuesto a creer cualquier cosa. (Más bien, como notó Chesterton, sería la actitud opuesta.) Nadie defiende que la credulidad per se sea una virtud. Es evidente que no lo es, pero estamos seguros de que Dawkins no pondría ninguna objeción a que alguien manifestara su fe en el progreso o en la capacidad de la ciencia para proporcionarnos una imagen realista del mundo.

En cuanto a si la creencia en Dios es necesaria para fundamentar la moral, nuestro ateo afirma que los comportamientos altruistas pueden explicarse como "fallos" evolutivos, para acto seguido aclarar que se trata de "benditos, preciosos errores" (p. 239). Pero si nuestros principios morales no son más que un accidente, producto de la selección natural, ¿de dónde procede el impulso de considerarlos "benditos" y "preciosos"? Si la conducta que consideramos moral es un efecto de la replicación genética y la teoría de juegos, ¿cómo podemos valorar moralmente tales fenómenos? Esto sería tan absurdo como pretender atribuir colores a los fotones -cuando sin estos no existen aquellos. Dawkins rechaza escandalizado que la moral pueda fundarse en el temor al Infierno o en la esperanza en el Cielo. Estamos absolutamente de acuerdo (junto con Jesucristo, por cierto: "quien quiera salvar su vida la perderá", etc., Mateo, 16, 25) pero el hecho de que nos repugne reducir la moral a interés es en sí mismo el indicio más claro de que la moral no se deja reducir a ningún tipo de proceso mecánico o de cálculo, de que tiene que ser algo previo, de carácter primordial y subsistente.

Queda, por último, examinar el gran argumento de Dawkins contra la existencia de Dios, que desarrolla principalmente en el capítulo 4. En realidad, es tan simple como sobradamente conocido: Dawkins se pregunta: si Dios hizo el universo, "¿quién hizo a Dios?" (p. 122.) El concepto de un Creador no nos ayuda a escapar de la regresión infinita que pretende zanjar. "No importa -escribe- lo estadísticamente improbable que sea la entidad que queremos explicar [por ejemplo, la vida orgánica] invocando a un diseñador, el propio diseñador tiene que ser al menos tan improbable." (p. 125). Una y otra vez repite la misma idea:

"...el diseño inteligente se convierte en algo que reduplica el problema..." (p. 132.)

"...¿quién diseñó al diseñador?..." (p. 133)

"...la respuesta teísta es profundamente insatisfactoria, porque deja inexplicada la existencia de Dios." (p. 158)

El error de esta argumentación es que olvida el significado del término Dios, para acto seguido concluir que es un término innecesario de nuestras ecuaciones. Efectivamente, si Dios se reduce a ser una causa del universo, podríamos preguntar ad infinitum por la causa de la causa. Pero Dios no se define meramente como una causa eficiente, sino como un ser que deliberadamente ha creado el mundo, pudiendo no haberlo hecho. El concepto de Dios se distingue del concepto de causa necesaria introduciendo un elemento totalmente distinto: la libertad, el autoconocimiento. De lo que se trata, pues, es de saber si esa libertad absoluta es la matriz de toda existencia, o por el contrario, el primer principio, el arjé que buscaban los filósofos presocráticos, sería un ser inerte, carente de autoconsciencia. Dawkins replicaría que lo primero es mucho más improbable. Sin embargo, la improbabilidad surge de que existan muchas posibilidades alternativas. Esto es algo habitual dentro de nuestro universo, pero cuando lo consideramos externamente, en su conjunto, sólo hay dos posibilidades: que su origen sea consciente o inconsciente. Desde el punto de vista puramente lógico, existiría exactamente una probabilidad del 50 % de que hubiera un Dios, igual a la probabilidad de que no existiera, lo cual es mucho más de lo que concede Dawkins. En realidad, en mi opinión la probabilidad de la existencia de Dios es muchísimo más alta, cercana al 100 %, precisamente porque el universo presenta la complejidad característica de los productos de los seres inteligentes. Dawkins sostiene que la evolución puede explicar cualquier complejidad, pero volvemos a lo mismo: ¿la complejidad, el diseño, están en el origen o sólo en el final? No podemos a priori decir que una de las dos cosas es más probable o improbable que la otra, cuando hablamos del origen, donde precisamente sólo habría esas dos posibilidades. Ahora bien, a posteriori, viendo que tenemos un universo complejo, que ha permitido la aparición de vida inteligente, las probabilidades se decantan claramente por que la inteligencia sea el origen de todo. La evolución no explica por sí sola la existencia de cualquier orden, pues una evolución acumulativa sólo puede existir en el marco de un orden dado de leyes físicas invariables. ¿Y cómo se explica este? ¿Por qué hay un orden en absoluto, y no meramente un caos? El orden no es una prueba apodíctica de la existencia de Dios, pero precisamente la inteligibilidad del universo era lo que cabría esperar de una Inteligencia primordial.

Conclusión

El espejismo de Dios es un libro que seguramente, a juzgar por su éxito de ventas, gusta mucho a la clase de lector a la que va dirigido, por su acumulación de irreverencias contra la religión, de la cual presenta una imagen truculenta, estúpida y odiosa. Así, por contraste, los ateos pueden sentirse agradablemente como una especie de aristocracia del espíritu. Pero si eliminamos la retórica laicista y el juego sucio dialéctico, la argumentación central no aporta nada nuevo, más allá de algunas metáforas. El capítulo final, en el que Dawkins trata de convencernos (¿convencerse?) de que la perspectiva de la disolución en la nada tras la muerte no debe inquietarnos, recurre al viejo tópico epicúreo, reeditado por Mark Twain: ¿qué es dejar de ser, sino volver al estado en que nos hallábamos antes de nacer? ¿Y eso debería inquietarnos? A Dawkins parece que no le inquieta. Sin embargo, confiesa sentirse "emocionado" por el momento de avances científicos en que vivimos. Vana emoción, si le restan una o dos décadas por experimentarla, y luego nada; todo será, para él, como si jamás hubiera existido el señor Dawkins ni jamás se hubiera escrito El espejismo de Dios.

[1] Richard Dawkins, El espejismo de Dios, Espasa Calpe, Madrid, 2007.

[2] Antony Flew, Dios existe, Ed. Trotta, Madrid, 2012.

Dividiré mis comentarios al libro en seis secciones. Las tres primeras, muy breves, exponen aquellas ideas que comparto con el autor, y las otras tres, más extensas, los que me parecen sus errores fundamentales.

I. Aquello en lo que coincido con Dawkins

1. El gen egoísta me pareció, cuando lo leí hace años, un ensayo brillante. Yo era entonces un agnóstico y admirador de Charles Darwin. Sigo admirando a Darwin, y sigo creyendo que todas las especies vivientes han surgido por un proceso evolutivo de millones de años. Tengo mis dudas acerca de que el motor de este proceso sea exclusivamente una combinación de puro azar molecular y de selección natural, pero me sigue pareciendo improcedente -metodológicamente hablando- rellenar los huecos de nuestro conocimiento acudiendo a la intervención divina. No creo que necesitemos para nada este tipo de argumentación para sostener la existencia de un Creador del universo.

2. El autor niega que el sentimiento de reverencia ante la naturaleza, que han expresado tantos científicos, deba confundirse con la religión. Afirma que ciertas expresiones de Einstein y otros grandes hombres de ciencia están más emparentadas con el panteísmo que con el teísmo, y que el primero a fin de cuentas no es más que "ateísmo acicalado" (p. 27). Estoy totalmente de acuerdo con esto. Acepto sin reparos la definición de Dios como "una inteligencia sobrenatural y sobrehumana que, deliberadamente, diseñó y creó el Universo y todo lo que contiene, incluyéndonos a nosotros." (p. 40.) Pues bien, todo lo que no sea creer en un Ser semejante no es realmente teísmo. Es bastante equívoco, al menos dentro de la cultura occidental, hablar de sentimientos religiosos donde no existe una creencia clara en una inteligencia personal distinta del mundo, o como dicen los teólogos, trascendente. Sin dejar esto claro, cualquier debate sólo sirve para introducir más confusión.

3. Pienso también que Dawkins es muy libre de afirmar que toda religión no solamente es falsa, sino además estúpida y dañina. Está en su derecho de definir al Dios del Antiguo Testamento como un "delincuente psicópata" (p. 47), lo que sin duda hará las delicias de sus admiradores. Comparto plenamente con el autor que la religión no debería recibir un trato distinto de cualquier otra ideología. Por principio, soy partidario de que la libertad de expresión no tenga límite alguno, salvo la prohibición de incitaciones explícitas a la violencia, y por tanto soy contrario a que se tipifiquen delitos de blasfemia o similares. (Por supuesto, igualmente me opongo a cualquier censura basada en la corrección política, como la que pretende justificarse para combatir la homofobia, el sexismo, etc.)

II. Aquello en lo que disiento de Dawkins

4. Como señala Antony Flew en su reseña del libro de Dawkins, un intelectual que busque sinceramente la verdad, y no simplemente machacar a su adversario, debe presentar la tesis contraria en la forma más fuerte posible [2]. Todo lo contrario de lo que hace Dawkins. Es sencillamente incoherente afirmar que uno no dirige sus críticas hacia la burda concepción de Dios como "un anciano con barba sentado en una nube" (p. 45), y luego no desaprovechar ninguna oportunidad para presentar el teísmo bajo sus formas más groseramente simplistas y fanáticas. Gran parte del libro se dedica a transcribir declaraciones y a relatar incluso actos violentos de lunáticos fundamentalistas norteamericanos, que defienden la lectura literal de la Biblia y el establecimiento de una teocracia en los Estados Unidos. De hecho, ya desde la primera página, el autor asocia la religión con los atentados del 11-S, con las guerras, las persecuciones, las violaciones de los derechos humanos y toda forma de barbarie. Por supuesto, es tristemente cierto que se han cometido, y se cometen, atrocidades en nombre de Dios; pero para ser justos, ello no puede dejar de constatarse sin señalar tres cosas.

En primer lugar, los seres humanos constantemente extraemos consecuencias equivocadas de determinadas ideas, independientemente de que estas sean verdaderas o falsas. Si alguien sostuviera que hay que limitar la población con medidas drásticas de esterilizaciones forzosas porque la Tierra es finita, incurriría, en mi opinión, en un disparate, aunque sea evidentemente cierto que nuestro planeta no tiene un tamaño ilimitado. Los terroristas pudieron estrellar unos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York porque "Alá es grande", pero en sí mismo este crimen monstruoso no nos dice nada acerca de la verdad o falsedad de tal creencia básica. Antes de afirmar que el error procede de una determinada idea, y no de otras con las cuales puede aparecer incoherentemente mezclada, o al menos sin una necesidad lógica, deberíamos ser mucho más cautos de lo que lo es el profesor Dawkins.

En segundo lugar, que algunas personas utilicen pretextos religiosos para cometer crímenes y barbaridades no nos autoriza sin más a decir que la religión solamente sirve para justificar tales actos. Esto sería tan abusivo como decir que todos los libros son nefastos, porque algunos de ellos justifican la violencia, el racismo o simplemente defienden estupideces. Ver a las personas reunidas en una iglesia como yijadistas en potencia es como si al contemplar a unos lectores en una biblioteca, nos estremeciéramos pensando en Mein Kampf. Parodiando a los entusiastas de John Lennon (de quien Dawkins recuerda las palabras de su canción Imagine, "imagina un mundo sin religión") podríamos también cantar unidos, con mecheros encendidos en alto: "imagina un mundo sin libros", y sentirnos por ello como unos soñadores imbuidos de noble humanismo.

En tercer lugar, el recelo hacia la religión podría estar justificado si descubriéramos que todos los males e injusticias proceden siempre de alguna u otra creencia religiosa. Pero es evidente que no es así. En el siglo XX fueron asesinadas decenas de millones de personas en nombre del marxismo, que es una ideología consistemente atea. Asimismo, el nacionalsocialismo invocaba conceptos darwinianos como justificación del exterminio masivo de quienes consideraba racialmente inferiores o inútiles. No seré yo quien sostenga, contradiciéndome con lo que he expuesto en el primer punto, que el ateísmo o el darwinismo sean responsables de esas muertes, pero la misma pulcritud lógica que demanda Dawkins para desvincular sus ideas de los genocidios cometidos por los totalitarismos seculares, tenemos derecho a exigirla los teístas cuando tratan de asimilarnos a inquisidores y terroristas.

5. Dawkins no se limita a pintar a su adversario intelectual del modo más tendenciosamente desfavorable, sino que es patentemente incapaz de comprender mínimamente aquellos argumentos que contradicen su pensamiento, así como de barruntar la densidad de significado de las Escrituras. Así, despacha las cinco vías de Tomás de Aquino en tres páginas, considerándolas literalmente "como necias" (p. 87), y cuestiona la validez histórica de los Evangelios con argumentos totalmente desfasados, dando pábulo incluso a la desacreditada teoría de que Jesús ni siquiera existió, aunque sin arriesgarse a darla totalmente por buena. En cuanto a sus comentarios sobre el Antiguo Testamento, son simplemente de una grosería bochornosa, y no sólo ni principalmente por su lenguaje deliberadamente blasfemo, sino por su tosquedad interpretativa, más propia de un niño de nueve años que de una persona culta.

Dawkins, por ejemplo, considera el episodio del sacrificio de Isaac (Génesis, 22) como el colmo de la barbarie religiosa. ¿Cómo puede -se pregunta- un Dios supuestamente justo poner a prueba la fe de Abraham ordenándole sacrificar a su propio hijo? O más precisamente, ¿cómo puede ponerse como modelo de conducta a un padre dispuesto a matar a su vástago -aunque en el último momento un ángel enviado por Yahvé se lo impida? Pero lo que cualquier persona piadosa puede entender al leer el relato no es que uno deba estar dispuesto a asesinar a su propio hijo por Dios, sino que la fe de Abraham en Dios era absoluta. La hermenéutica de Dawkins es tan estúpida (no se me ocurre un calificativo más preciso, y tampoco él es precisamente más delicado) como tomarse al pie de la letra a alguien que exclamara que se comería una vaca, y tratáramos de hacerle comprender horrorizados que su metabolismo no podría digerir tal cantidad de alimento sin graves consecuencias para su salud. Por supuesto, se puede discutir mi interpretación del episodio bíblico, pero el problema con Dawkins es que ni siquiera parece intuir la posibilidad de que exista otra interpretación que la suya.

Otro ejemplo significativo se refiere a un difundido argumento empleado en los debates sobre bioética, que Dawkins cree destrozar en el capítulo 8. El argumento puede resumirse así:

-¿Recomendaría abortar a una mujer tuberculosa, embarazada de un sifilítico, y cuyo primer hijo fuera ciego, el segundo hubiera muerto, el tercero fuera sordomudo y el cuarto también tuberculoso?

Si la respuesta es afirmativa, se replica:

-Usted habría matado a Beethoven.

Dawkins aduce que estos supuestos antecedentes biográficos del músico de Bonn serían en realidad una leyenda urbana (sin embargo, según la Wikipedia, el padre de Beethoven era alcohólico, y la mayoría de sus hermanos murieron tempranamente por una u otra causa) pero concede que eso no afecta a la lógica del argumento. Para esta reserva un juicio aún más duro, pues la denomina "la Gran Falacia de Beethoven" (p. 318), considerándola una "estupidez extrema", propia de mentes "ofuscadas por el absolutismo religiosamente inspirado" (p. 321). ¿Y cuál es el razonamiento en el que se basa Dawkins para emitir calificativos tan severos? Según él, si uno condena el aborto porque puede suponer la muerte de un potencial Beethoven, "¡cada rechazo de una oferta de copulación por un individuo fértil es, según esta estúpida lógica 'pro vida', equivalente al asesinato de un niño potencial!" Pero si algo hay aquí increíblemente estúpido (de nuevo, sólo soy una fracción de irrespetuoso de lo que lo es el propio autor) es la lógica que emplea Dawkins. Porque obviamente no tiene absolutamente nada que ver la posibilidad de que Beethoven no hubiera sido concebido con la posibilidad de que Beethoven hubiera sido matado en el seno de su madre. Lo que decididamente resulta asombroso es que una persona que razona de manera tan deficiente pueda siquiera ser considerado algo así como un "flagelo de la religión". Si tuviera más tiempo, me explayaría sobre las opiniones bioéticas de Dawkins (por llamar de algún modo a sus exabruptos), que tienen el mérito de revelar, con su franqueza, los fundamentos despreciables que subyacen en la defensa del aborto libre. Basta con citar sus palabras de que no hay razón para suponer que los "embriones humanos de cualquier edad sufran más que los embriones de una vaca o de una oveja" (p. 318). Si el sufrimiento es el criterio decisivo (y dejando de lado las anticientíficas especulaciones sobre estados subjetivos, que por definición son inobservables), me pregunto por qué deberíamos rechazar el infanticidio indoloro, o la eliminación de los deficientes psíquicos, previa administración de una humanitaria anestesia.

6. Dawkins argumenta que Dios muy probablemente no existe, y que no sólo no tenemos ninguna necesidad de creer en Él para ser buenos, sino que la creencia en una divinidad es algo peligroso, de lo cual habría que proteger a los niños. Comento muy brevemente esto último, sin entrar en su provocación de comparar la educación religiosa con la pedofilía (en realidad, considera más grave a la primera). Dawkins opone radicalmente fe y razón, de tal modo que la primera sería prácticamente "la raíz de todos los males", tal como se tituló un documental presentado por él en la televisión británica. Ello supone ignorar la historia del pensamiento cristiano, que en buena medida se resume como los intentos de conciliar fe y razón. Sencillamente, es una burda mentira que la fe religiosa "no tolera los argumentos" (p. 329). ¡Si fuera así, Dawkins no tendría que dedicar buena parte de su libro a tratar de desmontar argumentos en favor de la concepción teísta! Por lo demás, tener fe en Dios no es estar dispuesto a creer cualquier cosa. (Más bien, como notó Chesterton, sería la actitud opuesta.) Nadie defiende que la credulidad per se sea una virtud. Es evidente que no lo es, pero estamos seguros de que Dawkins no pondría ninguna objeción a que alguien manifestara su fe en el progreso o en la capacidad de la ciencia para proporcionarnos una imagen realista del mundo.

En cuanto a si la creencia en Dios es necesaria para fundamentar la moral, nuestro ateo afirma que los comportamientos altruistas pueden explicarse como "fallos" evolutivos, para acto seguido aclarar que se trata de "benditos, preciosos errores" (p. 239). Pero si nuestros principios morales no son más que un accidente, producto de la selección natural, ¿de dónde procede el impulso de considerarlos "benditos" y "preciosos"? Si la conducta que consideramos moral es un efecto de la replicación genética y la teoría de juegos, ¿cómo podemos valorar moralmente tales fenómenos? Esto sería tan absurdo como pretender atribuir colores a los fotones -cuando sin estos no existen aquellos. Dawkins rechaza escandalizado que la moral pueda fundarse en el temor al Infierno o en la esperanza en el Cielo. Estamos absolutamente de acuerdo (junto con Jesucristo, por cierto: "quien quiera salvar su vida la perderá", etc., Mateo, 16, 25) pero el hecho de que nos repugne reducir la moral a interés es en sí mismo el indicio más claro de que la moral no se deja reducir a ningún tipo de proceso mecánico o de cálculo, de que tiene que ser algo previo, de carácter primordial y subsistente.

Queda, por último, examinar el gran argumento de Dawkins contra la existencia de Dios, que desarrolla principalmente en el capítulo 4. En realidad, es tan simple como sobradamente conocido: Dawkins se pregunta: si Dios hizo el universo, "¿quién hizo a Dios?" (p. 122.) El concepto de un Creador no nos ayuda a escapar de la regresión infinita que pretende zanjar. "No importa -escribe- lo estadísticamente improbable que sea la entidad que queremos explicar [por ejemplo, la vida orgánica] invocando a un diseñador, el propio diseñador tiene que ser al menos tan improbable." (p. 125). Una y otra vez repite la misma idea:

"...el diseño inteligente se convierte en algo que reduplica el problema..." (p. 132.)

"...¿quién diseñó al diseñador?..." (p. 133)

"...la respuesta teísta es profundamente insatisfactoria, porque deja inexplicada la existencia de Dios." (p. 158)

El error de esta argumentación es que olvida el significado del término Dios, para acto seguido concluir que es un término innecesario de nuestras ecuaciones. Efectivamente, si Dios se reduce a ser una causa del universo, podríamos preguntar ad infinitum por la causa de la causa. Pero Dios no se define meramente como una causa eficiente, sino como un ser que deliberadamente ha creado el mundo, pudiendo no haberlo hecho. El concepto de Dios se distingue del concepto de causa necesaria introduciendo un elemento totalmente distinto: la libertad, el autoconocimiento. De lo que se trata, pues, es de saber si esa libertad absoluta es la matriz de toda existencia, o por el contrario, el primer principio, el arjé que buscaban los filósofos presocráticos, sería un ser inerte, carente de autoconsciencia. Dawkins replicaría que lo primero es mucho más improbable. Sin embargo, la improbabilidad surge de que existan muchas posibilidades alternativas. Esto es algo habitual dentro de nuestro universo, pero cuando lo consideramos externamente, en su conjunto, sólo hay dos posibilidades: que su origen sea consciente o inconsciente. Desde el punto de vista puramente lógico, existiría exactamente una probabilidad del 50 % de que hubiera un Dios, igual a la probabilidad de que no existiera, lo cual es mucho más de lo que concede Dawkins. En realidad, en mi opinión la probabilidad de la existencia de Dios es muchísimo más alta, cercana al 100 %, precisamente porque el universo presenta la complejidad característica de los productos de los seres inteligentes. Dawkins sostiene que la evolución puede explicar cualquier complejidad, pero volvemos a lo mismo: ¿la complejidad, el diseño, están en el origen o sólo en el final? No podemos a priori decir que una de las dos cosas es más probable o improbable que la otra, cuando hablamos del origen, donde precisamente sólo habría esas dos posibilidades. Ahora bien, a posteriori, viendo que tenemos un universo complejo, que ha permitido la aparición de vida inteligente, las probabilidades se decantan claramente por que la inteligencia sea el origen de todo. La evolución no explica por sí sola la existencia de cualquier orden, pues una evolución acumulativa sólo puede existir en el marco de un orden dado de leyes físicas invariables. ¿Y cómo se explica este? ¿Por qué hay un orden en absoluto, y no meramente un caos? El orden no es una prueba apodíctica de la existencia de Dios, pero precisamente la inteligibilidad del universo era lo que cabría esperar de una Inteligencia primordial.

Conclusión

El espejismo de Dios es un libro que seguramente, a juzgar por su éxito de ventas, gusta mucho a la clase de lector a la que va dirigido, por su acumulación de irreverencias contra la religión, de la cual presenta una imagen truculenta, estúpida y odiosa. Así, por contraste, los ateos pueden sentirse agradablemente como una especie de aristocracia del espíritu. Pero si eliminamos la retórica laicista y el juego sucio dialéctico, la argumentación central no aporta nada nuevo, más allá de algunas metáforas. El capítulo final, en el que Dawkins trata de convencernos (¿convencerse?) de que la perspectiva de la disolución en la nada tras la muerte no debe inquietarnos, recurre al viejo tópico epicúreo, reeditado por Mark Twain: ¿qué es dejar de ser, sino volver al estado en que nos hallábamos antes de nacer? ¿Y eso debería inquietarnos? A Dawkins parece que no le inquieta. Sin embargo, confiesa sentirse "emocionado" por el momento de avances científicos en que vivimos. Vana emoción, si le restan una o dos décadas por experimentarla, y luego nada; todo será, para él, como si jamás hubiera existido el señor Dawkins ni jamás se hubiera escrito El espejismo de Dios.