Aunque el prejuicio vulgar asocia exclusivamente al

conservadurismo con el autoritarismo, la protección de un cierto orden no sólo

no está necesariamente reñida con la libertad, sino que es condición

indispensable para preservarla. Esto es evidente como mínimo en lo que respecta

al ordenamiento jurídico. Una sociedad en la cual no exista el respeto a la ley

ni los jueces sean independientes de toda presión ideológica "progresista", difícilmente puede ser libre. Hay además

otras instituciones, como son la familia, las asociaciones cívicas o la

Iglesia, que proporcionan cohesión, estabilidad y protegen a los más débiles,

forjando vínculos entre los individuos. El déficit de estos se traduce en un

vacío moral y psicológico que tiende a ser suplido por una burocracia y una

coacción estatal mucho menos eficientes, y sobre todo mucho más arbitrarias e

inhumanas.

El progresismo, por su parte, no es

incompatible en absoluto con el autoritarismo. En primer lugar, porque la coacción

estatal tanto puede servir para mantener el orden social como para subvertirlo.

Tan autoritaria puede ser la forma de imponer determinados cambios como un

cierto statu quo, por emancipadoras

que supuestamente sean las intenciones declaradas en el primer caso. Y en

segundo lugar, porque, como hemos dicho, la erosión o abolición de determinadas

instituciones, que el progresismo considera opresivas y reaccionarias, crea un

vacío que inevitablemente es ocupado por el poder político.

La libertad individual se basa en un

delicado equilibrio entre la tradición y el progreso. Por tanto, se eclipsa

cuando el celo por conservar la primera y el entusiasmo por el segundo derivan

hacia los extremos. Tanto el reaccionario, que se opone por principio a todo

cambio social, como el revolucionario, que pretende hacer tabla rasa con lo

anterior, son autoritarios; ambos tratan de conseguir fines opuestos con un

mismo método: la limitación de la libertad individual. Sin embargo, conviene

distinguir entre el autoritarismo clásico y el totalitarismo. En la medida en

que el gobierno autoritario, por despótico que sea, impone un orden, él mismo

se ve constreñido, hasta cierto punto, y aunque sea sólo en un plano teórico,

por ese mismo orden. Por poner un ejemplo simple, un dirigente islamista no

podría levantar la prohibición coránica del consumo de alcohol, por mucho que

quisiera. (Lo que él haga en su vida privada es otra cuestión.) Pese a su

carácter antiliberal, la ley islámica en sí misma supone una limitación, por

leve que sea, de la arbitrariedad política. Su peligro reside principalmente en

los medios técnicos de que dispone para amplificar su barbarie, desde armamento

hasta vídeos virales de propaganda.

El totalitarismo, sin embargo, tal

como fue definido por Hannah Arendt, es algo completamente distinto; se trata

de una forma de dominación total que elude cualquier tipo de limitación,

incluso aquella basada en su propia legalidad o en su ideología, mucho más

interpretable y mudable que cualquier tradición de tipo religioso. Los

totalitarismos nazi y comunista se caracterizaron porque, en su fase de

plenitud, la represión política ya no tenía como finalidad, como en las viejas

autocracias, eliminar a la oposición, pues toda resistencia organizada ya había

sido esencialmente quebrantada. En lugar de ello, procedieron a exterminar

masivamente a “enemigos objetivos”, es decir, a grandes grupos de personas que

no habían cometido ningún delito común o político, ni siquiera entre los

tipificados por la legislación totalitaria. Se mataba a las personas y se las

recluía en campos de concentración, no por lo que habían hecho, sino por lo que

eran. Carece de sentido decir que un Estado trata aquí de preservar un orden,

por autoritario que sea; más bien, el gobierno (o el Partido que lo utiliza

como mera fachada) se ha convertido en el principal, si no en el único,

“agresor del orden social” (Bertrand de Jouvenel[1].)

La dominación total no puede permitir que se consolide ningún tipo de

ordenamiento predecible, ninguna legalidad que eventualmente restringiera la

arbitrariedad del poder. El totalitarismo, en su forma más pura, sería una

“revolución permanente”. No deja de resultar irónico que Stalin consiguiera

hacerse pasar por un “conservador” frente al inventor de ese eslogan, Trotsky[2].

Y no menos errónea es la extendida confusión que considera al nazismo como un

movimiento reaccionario o de derecha, como veremos.

Si el autoritarismo reaccionario es

la perversión del conservadurismo, el totalitarismo sería la tendencia latente

del progresismo, más peligrosa aún. Del mismo modo que no se puede ser

extremadamente conservador sin deslizarse hacia el autoritarismo, el

progresismo, a partir de cierto umbral, adquiere un carácter pretotalitario.

Pero para un dictador, el totalitarismo posee una indudable ventaja respecto al

autoritarismo clásico, y es que no lo compromete con ningún tipo de orden,

aunque para quienes siguen pensando en términos de los dictadores del pasado,

parezca convenirle que imponga uno a su medida. Un totalitario, mientras no

sienta la tentación de “degenerar” (según su punto de vista) en meramente

autoritario, no se conformará con tan poca cosa como mandar, con perseguir a

los disidentes; quiere dominar por completo y a todo el mundo, tanto dentro

como fuera de sus fronteras, y para ello, cualquier estabilización jurídica de

un régimen resulta no sólo innecesaria, sino inconveniente. El autoritario

ataca la libertad para establecer un orden. El totalitario ataca el orden para

destruir la libertad.

A la luz de estas consideraciones, se

comprende fácilmente que, incluso mucho antes de alcanzar niveles totalitarios,

el progresismo resulta más apto para eliminar trabas al poder político que el

conservadurismo, porque esa es precisamente su especialidad, remover

obstáculos, lo que el totalitarismo no hace más que llevar al paroxismo de un

allanamiento devastador. Esto explica también la tendencia histórica de los

partidos a desplazarse hacia la izquierda. No es tanto debido a un complejo de

inferioridad de la derecha, como a la tendencia natural que tiene el poder de

encontrar el camino más corto para su expansión.

La función que relacionaría las

variables libertad-autoritarismo y conservadurismo-progresismo puede expresarse

gráficamente con una curva en forma de campana. (Fig. 1.) En ella se refleja

con claridad la idea de que la máxima libertad individual es sólo posible

alcanzando un difícil equilibrio entre esas tendencias opuestas. Esta curva

ideológica tiene una cierta afinidad con la propuesta de Hayek de sustituir el

burdo eje unidimensional izquierda-derecha por un triángulo en cuyos vértices

se situarían conservadores, socialistas y liberales; pero representa más

intuitivamente, según creo, las gradaciones ideológicas intermedias y, sobre

todo, su dinamismo latente[3].

He situado a conservadores y

progresistas a izquierda y derecha, respectivamente. En razón del accidente

histórico de la Revolución francesa y del accidente biológico de la prevalencia

de la mano diestra, convencionalmente se identifica a los conservadores con la

derecha, y a los progresistas con la izquierda, por lo que podría parecer que

habría sido conveniente una gráfica a la inversa. Sin embargo, para el orden de

lectura de nuestra cultura (de izquierda a derecha) resulta más intuitiva la

disposición elegida, pues ilustra mejor una cierta secuencia histórica

resumible, muy grosso modo, como

autoritarismo, liberalismo, progresismo y totalitarismo.

Esta curva ideológica se distingue

notablemente de otro diagrama que, con leves variantes, proponen algunos

autores liberales o libertarios. Estos sitúan las distintas posiciones

ideológicas en un plano con arreglo a dos ejes que representan el mayor o menor

apoyo a las libertades de tipo económico, a las que teóricamente se inclinan

más los conservadores, y a las libertades de tipo personal, favoritas de los

progresistas[4]. La

objeción que merece este esquema (sin duda atractivo, por su sencillez) es que

no explica por qué unos tienden más a la libertad económica y otros a la

personal. O mejor dicho, de algún modo sugiere que, salvo los plenamente

liberales y los plenamente autoritarios, conservadores y progresistas son

simplemente incoherentes. Personalmente, creo que a esta visión le falta un

factor externo a la libertad, y al mismo tiempo relacionado dinámicamente con

ella, como es la actitud frente al orden, concepto amplio que incluye los dos

aspectos de seguridad y justicia.

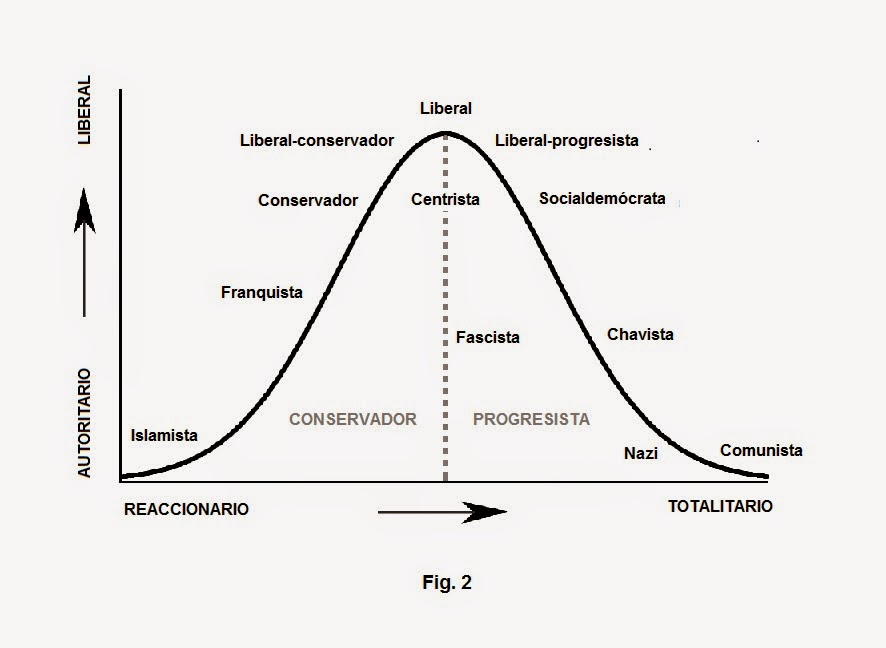

Con fines meramente orientativos, en

la Fig. 2 he mostrado las posibles posiciones relativas de distintas ideologías

o sistemas políticos.

En la base de la campana he situado,

en el extremo reaccionario, el islamismo. En realidad, podría distinguirse

entre distintos tipos de esta ideología. Por ejemplo, el Estado Islámico que siembra la muerte y la destrucción en Irak tiene un claro carácter totalitario. Y por razones distintas podría decirse lo mismo del régimen iraní. No en vano, ciertos intelectuales occidentales progresistas

saludaron con simpatía la llegada al poder de Jomeini.

En el otro extremo he situado a los

nazis en el sector progresista, junto con los comunistas. Puede sorprender esta

ubicación de un régimen que vulgarmente se sigue considerando como derechista.

Sin embargo, el carácter revolucionario del nazismo es innegable. La idea de

una selección racial contante, que iba mucho más allá del antisemitismo (aunque

la derrota del Tercer Reich impidiera aplicarla a otros grupos de manera tan

sistemática) no se distingue prácticamente en nada, por sus efectos, del

concepto de lucha de clases[5].

Al igual que los bolcheviques, los nazis y los fascistas pretendían la

destrucción de un mundo liberal-burgués que consideraban caduco, a fin de crear

un “hombre nuevo”. Si las diferencias ideológicas entre el nacionalsocialismo y

el comunismo parecen justificar que los situemos en campos políticos no

meramente rivales, sino opuestos (la derecha y la izquierda), ello es debido a

un extendido prejuicio que aún hoy considera al segundo como un heredero de la

Ilustración que habría incurrido en determinados “excesos”.

Sin embargo, es difícil

ocultar el carácter antimoderno del bolchevismo, la ruptura radical que suponen

el Gulag y el genocidio con la tradición nomocrática e individualista de

Occidente, del cual los comunistas sólo se interesaron por su ciencia

instrumental y la tecnología[6],

de manera comparable a como hacen hoy los islamistas. En todo caso, el

comunismo sería un hijo bastardo de la Ilustración; pero compartiría esa

condición con el propio nacionalsocialismo. Ambos aseguraban tener una base

“científica”, y mientras el nazismo se inspiró libremente en el darwinismo,

Engels no dudó en considerar a Marx como el Darwin de la ciencia histórica[7].

Pero tanto la selección racial de los más aptos como la lucha de clases son

nociones ideológicas más pertenecientes al mundo de la fantasía que a la razón.

Comunistas y nacionalsocialistas no

eran progresistas totalitarios porque fueran herederos del racionalismo, sino

debido a su obsesión por la destrucción de un orden que consideraban decadente.

Uno de los malentendidos más extendidos de nuestro tiempo es precisamente el

que asocia progresismo y racionalismo. Esta confusión nace de que el

progresismo empezó históricamente por atacar el orden establecido tachándolo de

irracional. Sin embargo, la pretensión de fundar un orden totalmente basado en

la razón, partiendo de cero, entraña sofismas insolubles, que terminan

conduciendo a un irracionalismo más radical que el originalmente combatido. La

inclinación de la intelectualidad progresista hacia el relativismo, el

multiculturalismo y el colectivismo, que suponen una ruptura con la tradición

racionalista de Occidente, no es tanto una desviación o recaída más o menos

frívola en posiciones reaccionarias, tal como lo interpretan algunos[8],

como un desarrollo lógico de las implicaciones del progresismo.

Las restantes ideologías o sistemas

políticos de la Fig. 2 se han situado de un modo orientativo. Puede discutirse

que el chavismo sea un régimen más autoritario que el franquismo, aunque por

los efectos pauperizadores del primero, creo que es bastante evidente. La curva

muestra también la distancia que separa al autoritarismo conservador

franquista, e incluso al fascismo en sentido estricto, del totalitarismo

revolucionario de Hitler, en contra de la imagen que ha cultivado la izquierda

hasta nuestros días. El régimen de Mussolini sin duda revistió un carácter

menos conservador que el franquismo, aunque no alcanzó ni de lejos el nivel

totalitario, por mucho que el dictador italiano alardeara de ello. Con todo, y

aunque Franco firmó muchas más condenas de muerte que Mussolini, como

consecuencia obvia de que accedió al poder en una guerra civil, no hay duda

que, tras la posguerra, el régimen español se estabilizó como una dictadura

clásica[9],

menos invasora de las vidas privadas que los regímenes fascistas de los años

treinta.

El resto de posiciones ideológicas

requerirían otro artículo.

[1] Bertrand de Jouvenel, Sobre el poder, Unión Editorial, Madrid, 1998, p. 223.

[2] “Stalin concentró sus ataques sobre el medio olvidado

slogan de Trotsky precisamente porque

había decidido utilizar esta técnica.” Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, col. “Los libros que cambiaron el

mundo”, Madrid, 2009, p. 668.

[3] Friedrich A. Hayek, Los fundamentos de la libertad, Unión Editorial, Madrid, 1998, p.

508.

[4] David Boaz, Liberalismo.

Una aproximación, Gota a Gota, Madrid, 2007, p. 51.

[5] H. Arendt, ob.

cit., pp. 668-669.

[6] Luciano Pellicani, Lenin y Hitler. Los dos rostros del totalitarismo, Unión Editorial,

Madrid, 2011, p. 72.

[7] H. Arendt, ob.

cit., p. 777.

[8] Juan José Sebreli, El asedio a la modernidad, Random House Mondadori, Barcelona, 2013.

[9] “El franquismo en España mantuvo hasta el último de

sus días la retórica hueca del falangismo, (..) los brazos en alto y los

cánticos de trinchera. Sin embargo, el franquismo [tras la muerte del dictador]

devino en una democracia liberal en sólo unos meses. (...) Franco simplemente

quería mandar, no inventarse España desde cero, y mucho menos crear un nuevo

español radicalmente diferente al del pasado.” Fernando Díaz Villanueva,

prefacio a Luciano Pellicani, Lenin y

Hitler, ob. cit., pp. 10-11.